भारत एक ऐसा देश है जहाँ धर्म केवल निजी आस्था नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन का हिस्सा है। यहाँ मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र हैं। ये मंदिर भारत की आत्मा, उसकी स्मृति और उसकी पहचान के संवाहक रहे हैं। हजारों वर्षों से यह भूमि ऋषियों, संतों और भक्ति की परंपरा की साक्षी रही है। परंतु, 21वीं सदी में बदलते भारत के साथ मंदिरों की दशा, दिशा और दृष्टि में भी व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। एक ओर जहाँ मंदिरों का सौंदर्यीकरण, पुनरुद्धार और संरक्षण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर वे आधुनिक प्रशासन, पर्यटन और राजनीति के दायरे में भी आ गए हैं। भारत में मंदिरों का यह कायाकल्प केवल स्थापत्य का परिवर्तन नहीं, बल्कि एक मानसिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत है, जो भारत के आत्मबोध और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का प्रतीक बनता जा रहा है।

मंदिरों का कायाकल्प कोई अचानक उपजा आंदोलन नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि में वर्षों की उपेक्षा, शहरीकरण के दबाव, सरकारी उदासीनता और सामाजिक विस्मृति का सिलसिला रहा है। कई प्रसिद्ध मंदिर, जो कभी भव्यता और श्रद्धा के केंद्र थे, समय के साथ खंडहरों में बदलते चले गए। कई जगहों पर धार्मिक स्थानों पर अतिक्रमण हो गया, तो कहीं वे राजनीतिक हथियार बनकर रह गए। परंतु अब जिस प्रकार देश के कोने-कोने में मंदिरों के जीर्णोद्धार का एक व्यापक और संगठित अभियान देखने को मिल रहा है, वह यह बताता है कि भारत अपने मूल की ओर लौटने की कोशिश कर रहा है—उस मूल की ओर, जहाँ धर्म और संस्कृति सामाजिक चेतना के अंग हुआ करते थे, और जहाँ मंदिर जीवन के हर पहलू से जुड़ा होता था।

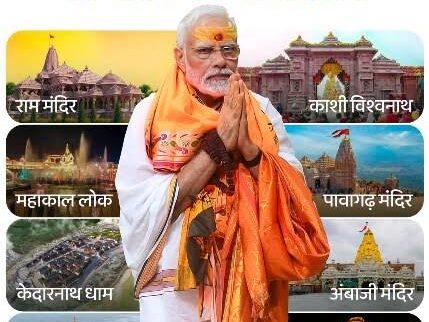

इस परिवर्तन की सबसे प्रबल तस्वीर उत्तर प्रदेश में अयोध्या, काशी और मथुरा में देखी जा सकती है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक भावना की पूर्ति नहीं है, वह एक राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन चुका है। सदियों तक चले संघर्ष, आंदोलन, विवाद और अदालती लड़ाई के बाद यह मंदिर फिर से खड़ा हो रहा है—एक ऐसे भारत की कल्पना के साथ जो गौरवशाली अतीत से जुड़ा हो, पर आधुनिकता की ओर भी बढ़े। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर इसका दूसरा उदाहरण है। एक संकरी, उपेक्षित गली में सिमटी काशी अब एक विस्तृत, सुव्यवस्थित तीर्थस्थान बन चुकी है, जहाँ श्रद्धा और सुशासन का संगम दिखाई देता है। तीसरा उदाहरण मथुरा-वृंदावन क्षेत्र का है, जहाँ कृष्ण-जन्मभूमि और उससे जुड़े स्थलों का नए सिरे से विकास किया जा रहा है।

लेकिन यह कायाकल्प केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं है। दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, मदुरै मीनाक्षी मंदिर, श्रीरंगम जैसे मंदिरों के जीर्णोद्धार, प्रबंधन और डिजिटल व्यवस्था ने उन्हें न केवल धार्मिक केंद्र बनाए रखा है, बल्कि उन्हें स्वच्छता, पर्यावरण सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं के प्रतीक में बदल दिया है। केरल के पद्मनाभस्वामी मंदिर की संपत्ति और प्रशासन को लेकर जो चर्चा हुई, उसने यह दिखा दिया कि भारत में मंदिर केवल ईश्वर के घर नहीं हैं, वे आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर भी हैं, जिनका उचित प्रबंधन आवश्यक है। उड़ीसा का पुरी जगन्नाथ मंदिर, गुजरात का सोमनाथ, महाराष्ट्र का शिर्डी और पंढरपुर, कर्नाटक का उडुपी—ये सभी स्थान न केवल आध्यात्मिकता के केंद्र हैं, बल्कि अब पर्यटन, रोजगार और संस्कृति के केंद्र भी बनते जा रहे हैं।

मंदिरों के कायाकल्प का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है—स्थापत्य कला और विरासत संरक्षण। भारत की मंदिर वास्तुकला विश्व में अद्वितीय है—नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली से लेकर काठकुणी तक, हर क्षेत्र की अपनी विशेषता रही है। इन शैलियों के अनुरूप मंदिरों का पुनर्निर्माण और संरक्षण किया जा रहा है। पारंपरिक कारीगरों, मूर्तिकारों और शिल्पियों को फिर से काम मिल रहा है, उनकी कला को पहचान मिल रही है। यह केवल भवन निर्माण नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जीवन है। आयोध्या और काशी जैसे स्थानों पर जिन शिल्पकारों को वर्षों से रोजगार नहीं मिल रहा था, वे अब हजारों की संख्या में जुड़ गए हैं। इससे मंदिर केवल आस्था के केंद्र नहीं, रोज़गार के केंद्र भी बन रहे हैं।

मंदिरों के डिजिटल कायाकल्प की बात करें तो अब कई प्रमुख मंदिरों में ऑनलाइन दर्शन, वर्चुअल आरती, ई-डोनेशन, ऑनलाइन प्रसाद सेवा, मोबाइल ऐप और वेबसाइट जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हो चुकी हैं। इससे एक ओर श्रद्धालुओं को सुविधा मिल रही है, तो दूसरी ओर तकनीक के माध्यम से मंदिर प्रशासन अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बन रहा है। कई मंदिर अब कैशलेस हो चुके हैं। इस प्रक्रिया में धर्म और तकनीक का यह अद्भुत संगम एक नई दिशा दे रहा है। यह दिखाता है कि परंपरा और आधुनिकता एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि सहयात्री हो सकते हैं।

मंदिरों के कायाकल्प की इस यात्रा में एक बुनियादी बात यह है कि अब इन स्थानों को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक विकास और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। मंदिरों के आसपास सड़कें बन रही हैं, पार्किंग सुविधाएं, यात्री निवास, संग्रहालय, सांस्कृतिक केंद्र, योग-ध्यान केंद्र, हस्तशिल्प बाजार और पारंपरिक खानपान केंद्र खोले जा रहे हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिला है। युवा उद्यमी, स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय प्रशासन मिलकर इन स्थलों को समग्र रूप से विकसित करने में जुटे हैं।

परंतु इस पूरी प्रक्रिया में कुछ प्रश्न भी खड़े होते हैं। क्या मंदिरों का कायाकल्प केवल भव्यता तक सीमित रहेगा? क्या इसके साथ साथ हमें उनके सामाजिक मूल्यों, उनकी सेवा परंपरा और समावेशिता को भी पुनःस्थापित नहीं करना चाहिए? मंदिर केवल पूजा का केंद्र नहीं होते, वे शिक्षा, चिकित्सा, दान, सहायता और सामाजिक न्याय के भी प्रतीक थे। प्राचीन काल में मंदिरों के साथ गुरुकुल, गौशाला, अन्नक्षेत्र, जलाशय, सांस्कृतिक प्रशिक्षण केंद्र जुड़े होते थे। आज जब हम मंदिरों को फिर से भव्य बना रहे हैं, तो क्या हमें उनके मूल सामाजिक दायित्वों को भी पुनः जाग्रत नहीं करना चाहिए?

साथ ही यह भी आवश्यक है कि मंदिर केवल ‘हिंदू पहचान’ का प्रतीक न बन जाएँ। भारत की विविधता में एकता की परंपरा को बनाए रखते हुए मंदिरों को समरसता, सौहार्द और सेवा के केंद्र बनाया जाए। जब कोई श्रद्धालु अयोध्या, काशी या पुरी जाता है, तो वह केवल ईश्वर के दर्शन नहीं करता, वह भारत की आत्मा को छूता है। इस आत्मा में भव्यता से अधिक करुणा, समर्पण और सेवा का भाव होना चाहिए।

इस कायाकल्प के साथ-साथ यह आवश्यक है कि मंदिरों का प्रशासन पारदर्शी, उत्तरदायी और धर्मनिरपेक्ष भावना से युक्त हो। कई राज्यों में मंदिरों का प्रबंधन सरकारी नियंत्रण में है, जहाँ भ्रष्टाचार, अनियमितता और राजनीतिक हस्तक्षेप की शिकायतें मिलती रही हैं। वहीं कुछ स्थानों पर मंदिर समितियों पर वंशवाद और निजी स्वार्थ हावी हैं। यदि मंदिरों को वास्तव में पुनर्जीवित करना है तो उनके प्रशासन को श्रद्धालुओं, संतों, सेवा संगठनों और नागरिक समाज के सहयोग से चलाना होगा, न कि केवल सरकारी नियंत्रण से।

भारत में मंदिरों का कायाकल्प एक शुभ संकेत है। यह न केवल स्थापत्य या पर्यटन का विषय है, बल्कि यह देश के आत्मिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया है। जब एक बच्चा अपने माता-पिता के साथ मंदिर जाता है, जब एक तीर्थयात्री हजारों किलोमीटर दूर से अपने आराध्य के दर्शन को आता है, जब एक कलाकार मंदिर की दीवार पर उकेरता है किसी देवी की मुस्कान—तब यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक संवाद होता है। मंदिरों को जीवित बनाए रखना केवल सरकार या धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी नहीं, यह हर नागरिक का कर्तव्य है।

आज भारत एक बार फिर मंदिरों के माध्यम से अपनी आत्मा से जुड़ रहा है। यह जुड़ाव केवल अतीत की स्मृति नहीं, भविष्य की दिशा भी है। यह स्मरण है उस सनातन परंपरा का, जिसमें स्थापत्य, संस्कृति, सेवा और संकल्प एक साथ चलते थे। अगर हम इस कायाकल्प को केवल पत्थरों की सफेदी तक सीमित नहीं रखें, बल्कि उसकी आत्मा को भी पुनर्जीवित करें, तो यकीनन मंदिर फिर से समाज के केंद्र बन सकते हैं—जैसे वे कभी थे।

मंदिरों का यह कायाकल्प केवल ईंट और पत्थर का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के पुनर्निर्माण का आरंभ है। जब भारत अपने मंदिरों को संवार रहा है, वह वास्तव में अपने भीतर की चेतना को जाग्रत कर रहा है। यह सिर्फ एक स्थापत्य यात्रा नहीं, बल्कि आत्मिक उत्कर्ष की यात्रा है। एक नई भव्यता, जिसमें पुरातन की गरिमा और आधुनिकता की दृष्टि दोनों समाहित हों—यही है भारत में मंदिरों का सच्चा कायाकल्प।