“सत्ता के लिए नहीं, समाज के लिए राजनीति” — जब भी यह वाक्य दोहराया जाता है, भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नाम सबसे पहले उभरकर सामने आता है — चंद्रशेखर।

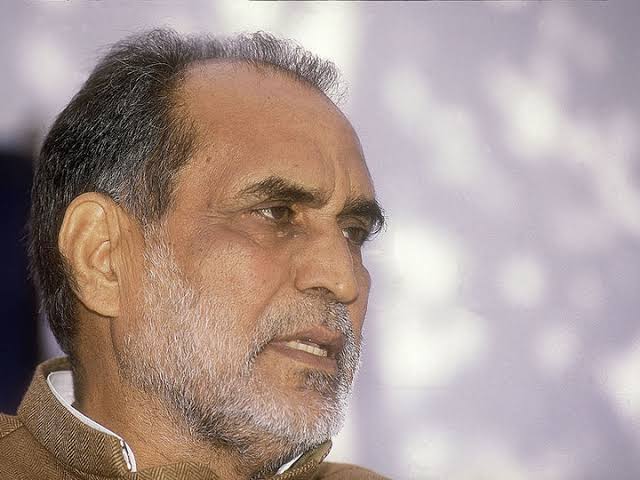

एक ऐसा नेता जिसने राजनीति को न सत्ता का साधन माना, न ही महत्वाकांक्षा की सीढ़ी। बल्कि उन्होंने इसे विचार, संघर्ष और सेवा की प्रयोगशाला बनाया। 8 जुलाई को जब देश उनके निधन की पुण्यतिथि मनाता है, तब यह केवल अतीत की स्मृति नहीं होती, बल्कि वर्तमान की दिशा और भविष्य की दृष्टि का संकल्प भी बन जाती है।

जनता के बीच से उभरा जननायक

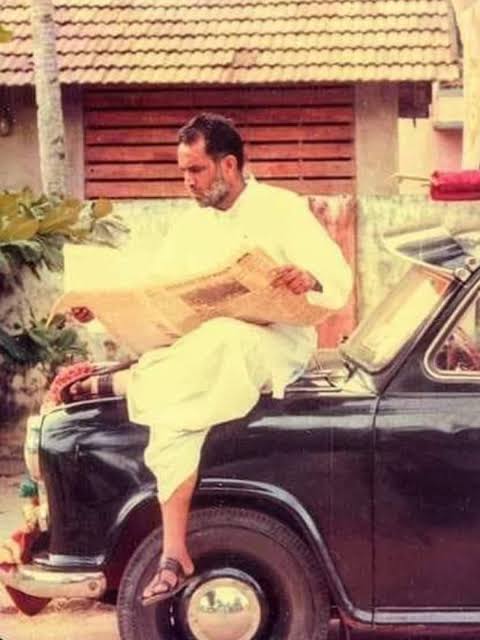

17 अप्रैल 1927 को उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के छोटे से गाँव इकहरिया में जन्मे चंद्रशेखर ने प्रारंभिक शिक्षा के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री ली। छात्र जीवन में ही उनमें नेतृत्व की चमक दिखने लगी थी। वे जयप्रकाश नारायण और डॉ. राममनोहर लोहिया जैसे विचारशील नेताओं के समाजवादी आंदोलन से गहराई से प्रभावित हुए और राजनीति को बदलाव का माध्यम मानने लगे।

सत्ता से बड़ा सिद्धांत

चंद्रशेखर का पूरा राजनीतिक जीवन एक तरह से सिद्धांत बनाम सत्ता का जीवंत उदाहरण रहा। उन्होंने कांग्रेस का दामन उस समय थामा जब वह विचारधारा का मंच हुआ करती थी, लेकिन जब उन्हें लगा कि वह मूल विचारों से भटक रही है, उन्होंने न केवल विरोध किया बल्कि अलग राह चुनी।

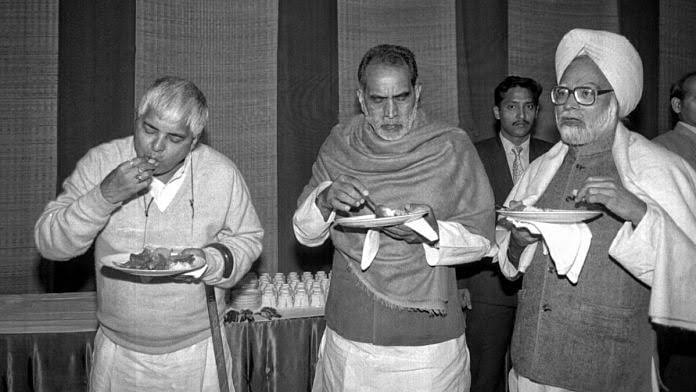

वर्ष 1990 में जब देश राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था, तब उन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। लेकिन उनकी सरकार केवल 7 महीने ही चल सकी। फिर भी, इतने छोटे कार्यकाल में उन्होंने बड़े फैसलों की नींव रखी। उन्होंने IMF से आर्थिक मदद की शुरुआत की और देश को विदेशी मुद्रा संकट से उबारने की दिशा में कदम उठाए।

भारत यात्रा: पैरों से समझी देश की धड़कन

1983 में चंद्रशेखर ने राजनीति में एक अनूठा अध्याय जोड़ा। उन्होंने लगभग 4260 किलोमीटर की पदयात्रा की — दक्षिण भारत से लेकर हिमालय की तलहटी तक। इस यात्रा का उद्देश्य केवल प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि वे वाकई में जनता से सीधे संवाद करना चाहते थे।

उन्होंने लिखा:

“दिल्ली की राजनीति बहुत संकीर्ण हो गई है। असली भारत को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उसे पैरों से चलकर देखें, महसूस करें।”

उनकी यह यात्रा राजनीति में जनसंपर्क नहीं, जनसंवाद का उदाहरण बनी।

विचारों की राजनीति और ‘यंग इंडियन’

चंद्रशेखर विचारों के सजग प्रहरी थे। सत्ता में रहते हुए भी वे पत्रकारिता को जनचेतना का माध्यम मानते थे। उन्होंने ‘यंग इंडियन’ नाम से एक मासिक पत्रिका निकाली, जो विचारों के साथ सत्ता के निर्णयों की समीक्षा करती थी।

चाहे वे स्वयं सरकार में हों या विपक्ष में, उन्होंने सदैव नीतियों की आलोचना और रचनात्मक सुझाव दिए। यही उन्हें विशिष्ट बनाता था — एक आलोचक जो व्यवस्था का हिस्सा होकर भी उससे ऊपर खड़ा हो सकता है।

सांप्रदायिकता के विरुद्ध निर्भीक आवाज़

बाबरी मस्जिद विवाद हो या अन्य सांप्रदायिक मुद्दे, चंद्रशेखर उन चंद नेताओं में थे जिन्होंने हर बार संविधान और धर्मनिरपेक्षता की आवाज़ बुलंद की।

उनका मानना था कि:

“भारत की आत्मा उसकी विविधता में है। इसे बचाने के लिए नेता को अपनी सीमित सोच से ऊपर उठना होगा।”

वो कहते थे, “मंदिर और मस्जिद को राजनीति से बाहर निकालो, वरना देश बंट जाएगा और विचार खत्म हो जाएंगे।”

महिलाओं और युवाओं को लेकर दृष्टि

राजनीति में अक्सर महिलाओं और युवाओं की भूमिका केवल नारों तक सीमित रह जाती है, लेकिन चंद्रशेखर इसके अपवाद थे। उन्होंने नेहरू युवा केंद्रों की स्थापना को बल देकर गाँव-गाँव में युवाओं को संगठित करने का प्रयास किया।

उनकी स्पष्ट मान्यता थी:

“यदि भारत को बदलना है, तो गाँव के नौजवान को चेतना से भरना पड़ेगा।”

वह महिलाओं के अधिकार और आत्मनिर्भरता के पक्षधर थे, और मानते थे कि “सशक्त राष्ट्र के निर्माण में आधी आबादी की भागीदारी अनिवार्य है।”

आज के भारत में चंद्रशेखर की प्रासंगिकता

आज जब राजनीति ब्रांडिंग, सोशल मीडिया प्रचार और जातीय समीकरणों के इर्द-गिर्द सिमटती जा रही है, तब चंद्रशेखर जैसे नेता हमें याद दिलाते हैं कि राजनीति का मूल अर्थ लोकनीति होता है।

वह बताते हैं कि—

- नेतृत्व पद से नहीं, विचारों से आता है।

- सत्ता का मूल्य तभी है जब वह समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

- त्याग, नैतिक साहस और संवाद ही लोकतंत्र की असली ताकत हैं।

एक प्रेरणा जो अब भी जीवित है

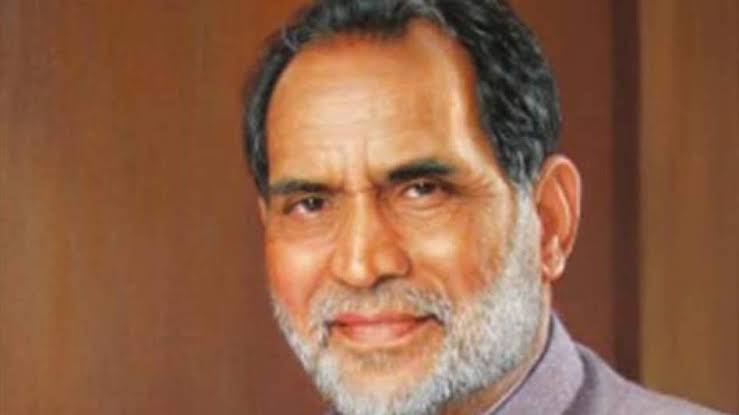

चंद्रशेखर जी का देहावसान 8 जुलाई 2007 को हुआ। लेकिन उनकी विचारधारा, नैतिक बल और जनता से जुड़े रहने की जो राजनीति थी — वह आज भी जीवंत है। आज जब राजनीति में नैतिकता और ईमानदारी की बात ‘आदर्शवाद’ समझी जाती है, तब चंद्रशेखर हमें बताते हैं कि आदर्श ही राजनीति की दिशा तय करते हैं।

उनका जीवन यह सिखाता है कि:

- सत्ता से अधिक ज़रूरी है उसका विवेकपूर्ण उपयोग।

- सत्ता की ऊंचाई नहीं, जनता से जुड़ाव ही असली पहचान है।

- राजनीति तब ही सार्थक है जब वह विचारों से संचालित हो।

निष्कर्ष: चंद्रशेखर — विचारों की लौ जो बुझी नहीं है

चंद्रशेखर जैसे नेताओं की स्मृति केवल इतिहास नहीं, वर्तमान की ज़रूरत है। जब देश भ्रष्टाचार, अवसरवाद और नैतिक शून्यता से जूझ रहा हो, तब ऐसे नेता एक आदर्श दिशा-संकेत की तरह सामने आते हैं।

उनकी पुण्यतिथि हमें यह प्रेरणा देती है कि राजनीति लड़ाई का मैदान नहीं, सेवा का मंच है — जहाँ हर कदम जनता के भले के लिए उठना चाहिए, न कि केवल चुनाव जीतने के लिए।

“राजनीति में मूल्य और विचारों का पुनर्जागरण ही भारत को पुनः महान बना सकता है।” — चंद्रशेखर

समस्त चित्र – सोशल मिडिया